発表論文

エッセイ

1レーンだけの泳動

水島昇 蛋白質核酸酵素 51, 1740-1741 (2006)より転載

不思議なオートファジーを研究しているといろいろな質問を受ける。なかでも多いのは「なんでオートファジーをやっているのですか? どうして大隅研にいったのですか??」 確かに内科医が突然酵母のオートファジーではみなさん納得いかない。以前に本誌のエッセイでもその成り行きを書かせていただいたのだが、今回はその軌跡(というか奇跡)をもう少し詳しく。

M少年はアポトーシス関連因子を見つけるために、ICEやCPP32(今でいうカスパーゼ1とカスパーゼ3)の結合因子を酵母ツーハイブリッドスクリーニングで探すという、世界の誰もがやっていそうな仕事に誇らしげに取り組んでいた。まるで高校生のころに思い描いていた分子生物学研究者になっているかのように錯覚さえしていた。プロテアーゼ活性があってはいけないだろうと活性中心に変異をいれたプラスミドも作った。案の定、酵素活性をもったカスパーゼを酵母に持たせるとそれだけで死んでしまった(ここまでは正常)。しかし、数日後変なコロニーが生えてきた。なぜかM少年はそれに執拗な執着をみせた(ファクター1)。どうやらプチ(petit)変異をもっているらしいことはわかった。酵母に液胞があるということもこのとき始めて知った。時は過ぎて、ある日漠然と読んでいた「生化学」に大隅教授の酵母オートファジーの短い総説を発見(ファクター2)。そういえば先日の変な酵母の液胞のなかにもゴロゴロしたものがあったことを思い出す。このとき基礎生物学研究所というのが岡崎にあることを始めて知った。後日、たまたま京都に用事があったので(ファクター3)、岡崎は新幹線から近いと勘違いして(ファクター4)大隅研を訪問する約束をする。しかし京都から名古屋へ向かう途中大きな地震があって新幹線が止まってしまった。これでは岡崎による時間はないとあきらめかけたときに運良く復旧(ファクター5)、なんとか岡崎にたどり着く。まだ本格的な春とは言えない3月のとある日であったが、その日の岡崎はとても暖かく、オートファジーの話も一段とホットに感じた(終わりは正常)。

というわけで、なぜオートファジーを始めたかと言えば、変な酵母が生え、手の届くところに「生化学」があり、岡崎の位置をしらないままちょうど京都に用事があり、かつ地震が中規模ですんだ、というのが答えである。どれひとつ無くても私がオートファジーを研究する機会は無かったかもしれない。そんないい加減なと言われても、本当にそうかもしれないのである。あえていうなら、オートファジーと出会う機会をもてるだけの心の余裕が当時あったのであろう。オートファジー研究を始めてからもセレンディピティの連続であり、まるでM少年の奇跡と同じである。研究者全「忙しい」時代の様相を呈しているが、幼心に描いていたような「博士」の姿にこそ幸運が訪れるものだと信じたい。

そんな私が大それたことを言えるわけがないが、もし現在進路などに迷っている読者の方がいらしたら一言だけ申し上げたい。現時点で十分に考え、道を決めるのみである。なぜならあとになってそれが良かったかどうかを検証することはできないからである。これは大隅教授(図1)もよくおっしゃっていることだが、振り返ってあのとき別の選択をすればどうなっていたかは知る由がない。もしM少年が岡崎に行こうと決断しなかったとしても、当時のまま時間が止まっているわけではなく、全く別の展開をしていたであろう。つまり、決断してしまえばあとはコントロールのない実験を行うだけである。となりのレーンにはポジコンもネガコンもマーカーさえも流れてない。

さて、M少年の変な酵母は今もディープフリーザに眠っている。それが本当にオートファジーの異常であったかどうかについてはどうか尋ねないであげて欲しい。たまに融解されることがあっても、オートファジーとの出会いを思い出させる以上に役だったことはないらしい。

※追記:その後本稿を読まれた他の大先生から、電気泳動するときには電源がONになっていることくらいは確認した方がよいとご助言いただいた。ごもっとも。でも電源だけでなく、向きも大切かも知れない。思えば、昔のMupid(DNA電気泳動用の装置)には泳動方向を左右逆転させることができる切換スィッチが(ご丁寧にも)付いていた。予想に違わず、これが頻繁にトラブルを引き起こした(それはしばしばラボ内左右闘争に発展する)。間違って逆向きに流れると、わずか数mm流れたと思ったらいきなり広大なバッファー槽に突入する。これもひとつの人生なのだろう。

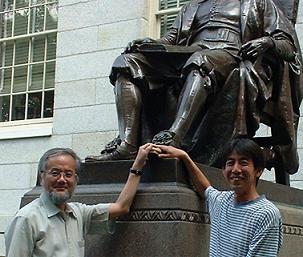

図1 疑惑の写真

本誌2003年8月号に掲載された大隅教授と筆者(髭のない方)の写真。二人が手をつないでいるとの疑惑があったが、前後にずれている手を普通のカメラでとるとそのように見えるのである(左上に拡大図)。コンフォーカルカメラがあればはっきりするかもしれないが、そうなると今度は人物の描写が上手くいかないであろう。さらに驚いたことに、二人の手が「融合しているのではないか?」と慌ててメールを下さった大先生が2名もいた。私の手が普段だれとも融合していないのを知っているにもかかわらず! やはり一流の研究者は先入観をもたずに、自由で大胆な発想ができるのである。